又收到一条微信。

是一个陌生人发送的好友验证,没有备注任何信息。

这想让我点“接受”的可能性太小。

社交网络让找人愈加简单,人际关系却变得敷衍。

信息爆炸的时代,深度阅读变难,愿意深度交往的人也在锐减。

现在越来越多人选择不加好友,可能不是存偏见,而是想生活简单一点。

- 01 -

好友中来往的是少部分,剩下的相谈无几。

翻看好友列表,不经意发现,和很多人还停留在“你已添加对方为好友,可以开始聊天了”的界面。

微信加了三千人,聊天不过十余个,其余都似“僵尸”号。

圈子越大,人越孤独。网络给了人联系,却未必给人交流。

人类学家罗宾·邓巴曾提出过一个定律,通过实验他发现,人类智力允许人类拥有稳定社交好友的上限,是150人,这也是著名的邓巴数字。

换句话说,人们在社交网站可能拥有很多“好友”,现实生活中却只能维持大约150个人的“圈子”,这个圈子里的好友基本要求是,一年至少联系一次。

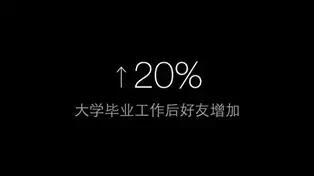

2015年微信发布的生活白皮书上称,微信好友平均数量为128人,工作后数量会上升20%。拿起手机数下好友,许多人只会比这个数字高。

两年过去,你的微信里增加了多少从未联系过的人。

上千的社交好友,其他的好处没带来,却可能让你的人际关系变得肤浅没深度。

这不是说好友本身没深度。

可能某些好友还是大咖。这部分人是潜在的人脉,也是因此当初才选择加。

可是成年人的友谊,要么志趣相投,要么是有利可图,这里的利,是相互得利;有来有往,关系才可以维持平衡。

单方面的人际关系,并不能长久。

像作家辜妤洁所说:人与人之间,对错可以申辩,冷漠却让人无计可施。一扇不愿为你开启的门,努力去敲只会显得没教养。

不加你为好友,可能是不愿,或对方的圈子人已满,没有精力招待你,怕折腾自己也怕你失望。还能避免日后清理好友的不快。一举两得。

还有可能,是你没有实力,无法获得同等的对待。

- 02 -

每个人都有一个独特的场域,“臭味相投”的人才可以在一起。

六人关系法则告诉我们,再陌生的人通过身边的人最终都能找到。

反过来,聚会时朋友的朋友,此前可能也是陌生人。

聚会短暂的相遇,并不能让你深入地了解一个人。随便加上的好友,三观或许与你并不相同。

去年素拓认识了一群人,互相加了好友,建了微信群。

闹哄哄聊完所有共同话题,再没有话可说,此后只在朋友圈见到对方。

频更动态倒也无妨。

关键在于有个人转发的内容,全是些“女子三从四德”“在家从父出嫁从夫”的论调,前几次还在评论里和他就事论事谈论过,一段时间后,他的观点没有丝毫改变,忍无可忍,把他删了。

起初不了解,后来才发现彼此是三观不合的人。

社交上不同观念的人,可能只会带给你纷扰和吵闹。

我们不妨做这样一个假设,以1000条朋友圈为临界点,假定每个微信好友每天发一条动态,当好友为10人,达到这个数量需要100天;当好友为100个,需要10天;而当好友为1000人时,只需要一天;而若是一个微信号满员,仅仅4.8个小时,就能达到。

信噪比增大,获得的信息越来越少,时间成本与精力成本却只增不减。

不喧哗,自有声。人最孤独的时刻,是在人群中。好友多了,困在其中挣脱不得,最后只会劳心伤神。

- 03 -

“你最爱的才能长存,其余都是糟粕。”

三千好友,密友也不过几人。

有数据证实,人一生深入交往的人不超过20个。剩下的人不是没见到,就是泛泛之交。

一个小游戏,说的是在微信聊天记录里,输入“哈哈哈”搜索,相关记录最多的那个人,要么是你喜欢的人,要么是喜欢你的人。

后来试着按照这个步骤搜索,出来的结果虽不是暗恋对象,也是十分喜欢的朋友。与微信好友的关系好坏,都有迹可循。

而对消息处理的优先级,关系远近是重要因素之一。

选择自己亲密的人,情有可原。我们一生中大部分时间,都是留给少数人的,一个知己胜过一百个泛泛之交。

任何感情都需要经营,精力有限,只能选择一部分人,放弃一部分人。

曾有读者说过这样一句话“好友上千,赞不过百,聊不过十。”

少认识一些人,我们才能看见彼此。

你不是“彼此”中的一个,即便加上了好友,对方也没时间和你做朋友。

- 04 -

和正能量的人相处,拒绝负能量的蛊惑。

作家刘瑜说过“远离消耗你的人,也不要去消耗别人。”

人际关系说到底是能量的交换,把你或是朋友圈当做“情绪垃圾桶”的人,要避而远之。

人际关系从影响上分为“支持型人际关系”和“消耗型人际关系”,支持型人际关系指对一个人身心产生正面影响,而消耗型,则常让人感到紧张或疲倦。

读者曾在后台留言,说起她的亲身经历。

“我以前让人很厌烦:时常抱怨、斤斤计较、情绪多变、悲观消极、自私自利,关键还不知道悔改。

都说原生家庭对人影响巨大,我就是典型的例子。父母天天打架,母亲只知道抱怨。慢慢地我也变得和她一样。

那时没人愿意和我做朋友,没人愿意和我谈恋爱。

有段时间,我特别恨他们,没有平静氛围的家庭,才让我的性格变得消极暴躁。

但我是幸运的,后来遇见了我闺蜜。

她学心理,是个特别正能量的女孩子。也是她引导我逐渐变得平和温柔,遇事第一反应不再是抱怨,而是迎难而上。”

读者的留言里提到,当她负能量满满时,没人愿意与她相交,感情的本质,也是互相“利用”,就像“一味付出得不到珍惜”的命题一样,若她最终不能自我救赎,到最后,即使是明白她苦楚的闺蜜,也会离她而去。

难过可以说一时,不可以做一世。消极的人生态度是长期交往的大忌。

不随意倾倒情绪垃圾,也是一种新的社交礼仪。

- 05 -

你弱你有理,可我凭什么帮你。

现实中伸手讨要帮助的例子不胜枚举,换到网上,免费索取的人也只增不减。

朋友是做翻译的,平时特别忙。

有一次收到个好友验证,备注说自己是谁谁谁介绍的,认识一下。朋友通过了。

“帮我个忙呗,能不能帮我把这份资料的后半部分翻译一下,我有点懵!”

朋友在忙,没及时回。一刻钟之后他又来消息了。

“人呢?”

“我明天白天帮你看吧,上班有点忙。”

“好,不急。我寻思你专业,应该用不了多少时间。”

第二天一早,对方又发来消息。

“嗯哼???”

“我才起床,待会帮你看。”

“不急,提醒你一下。反正对你来说应该挺简单的。”

多次说简单,朋友实在反感,帮他翻译完成后,删除了对方。

我们都知道,没人是愿意多做事的。“举手之劳”是谦词,是帮忙之人表示客气的常用语。

而伸手索取的人,却毫无分寸感,把搭个手帮个忙,当成理所当然。

- 06 -

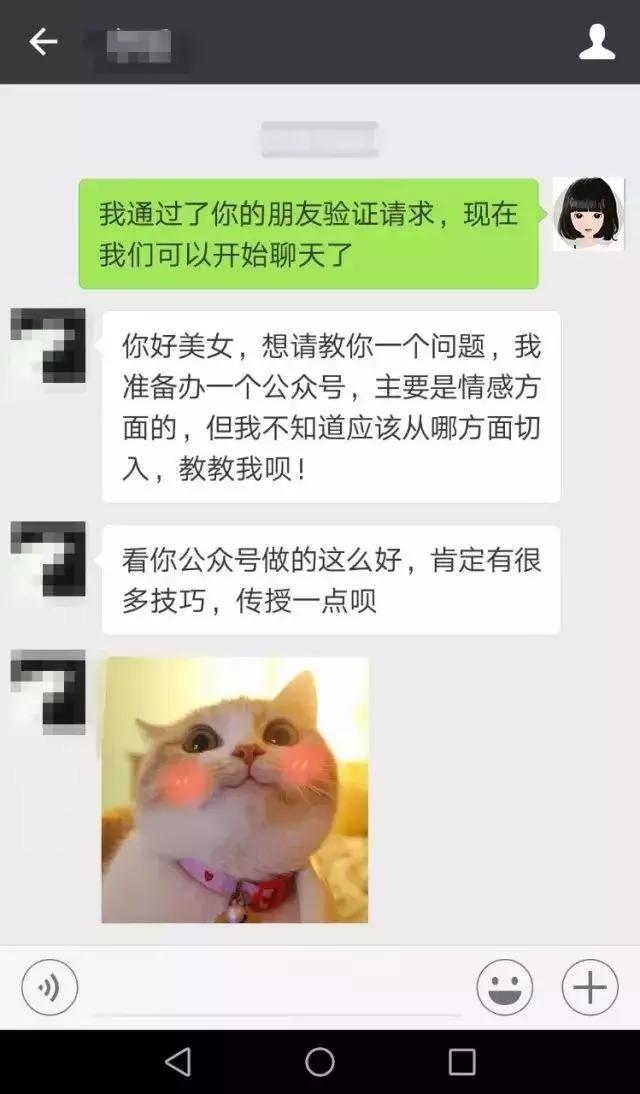

最怕不说明来意,自以为是的熟悉。

做公号的人知道,为了方便联系,常会在转载说明里放置编辑的微信ID,添加要求一般也会写上:备注来意或相关信息。

如果所有人都按照这个标准操作,效率会很高。

但有些陌生好友的行为,让人无力吐槽。

第一类,验证信息看不出来意,通过之后一言不发。

添加的人多了,备注就很重要,否则人对不上名,容易出错。验证消息给出来意最好不过,烦就烦在,叫出了你姓名,却不介绍自己是谁:或是发一句“在吗”,让人看到就心生厌烦、不愿搭理。

更让人吐槽的是那些忘记备注信息的人,在你通过之后,却一句话不说。等ta久了确认信息,连自己都不知道为什么加你。

另一类是这样,一句话攀亲戚,三句话在一起。

人最怕没分寸,以及自以为是。上来就是哥哥妹妹,两句话不离个人信息,不知道的还以为是失散多年的血亲。

不攀亲戚了就隔着屏幕一阵乱撩,学富六车还貌赛潘安,尴尬气息扑面而来,挡都挡不住。

还有一类是大爷,天下都得顺着ta意,和你聊天那就是看得起你。

加的人多了,奇葩一个赛一个。没有你见不到,只有你还没加到。

“好友”未必是朋友,从一开始,就不要给对方可趁之机。

实在是工作需要,就重新申请一个私人号,给自己一块喘息之地。

- 07 -

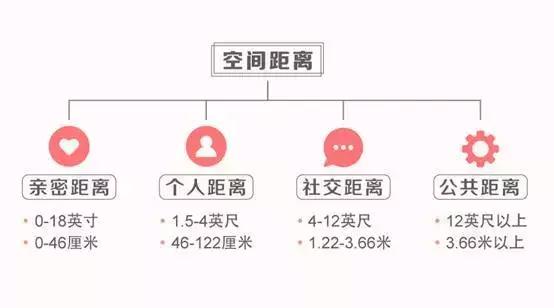

人与人的关系需要有些距离。

现实中聊到距离,按空间分了四个等级:公众距离、社交距离、个人距离、亲密距离。

放在虚拟网络中,距离分类也同样存在:有些应该待在社交距离范围内的人,放到亲密距离,得不到亲密感不说,还让人无端难受。

《素年锦时》里的一句话用来形容微信不加好友这件事再合适不过,“保持距离,始终保持距离。”

不加好友的人,可能不是对人本身存有意见,而只是不想把自己,暴露在人前而已。

对于实在无法拒绝的人,请自行回复:好友已满5000,有缘再加。